Cérémonie du dimanche 28 janvier 2024

Cérémonie du dimanche 28 janvier 2024

80ème anniversaire de l’assassinat de François Verdier en forêt de Bouconne

Quelle est la raison d’être d’une commémoration comme celle qui a lieu ce 28 janvier 2024 ? D’aucuns doutent de l’utilité de telles cérémonies. Ce n’est pas mon cas parce que je fais miens ces mots de Vladimir Jankélévitch : « Si nous cessions d’y penser, ils seraient définitivement anéantis et nous achèverions de les exterminer. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité. »

Laurent Douzou

Le drapeau de Libération-Sud remis à deux collégiens volontaires la cérémonie est ouverte.

Le drapeau de Libération-Sud remis à deux collégiens volontaires la cérémonie est ouverte.

Vidéo du discours d’accueil par la présidente du Mémorial François Verdier Forain Libération-Sud

Cette année, ce sont les élèves du collège Jean-Pierre Vernant qui ont rendu hommage à François Verdier. Après le mot d’accueil de leur principal, M. Franck Lemaire, les collégiens ont interprété des extraits d’une pièce de théâtre créée par leurs enseignants. Ils ont ensuite rendu hommage à Jean-Pierre Vernant par un chant qu’il affectionnait particulièrement « le temps des cerises ».

Vidéo de l’hommage des collégiens de Jean-Pierre Vernant

Discours de Laurent Douzou, historien de la Résistance

Vidéo de l’allocution de Laurent Douzou

Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités,

Chers amis de la Résistance,

Chers élèves et chers collègues du collège Jean-Pierre Vernant,

C’est un honneur d’être convié par l’Association du Mémorial François Verdier Forain Libération-Sud à prendre la parole en ce 80ème anniversaire de son assassinat. Nous perpétuons une tradition inaugurée dès le 4 février 1945 alors que Jeanne Verdier était encore au camp de Ravensbrück où elle était arrivée 4 jours après l’assassinat de son mari. Cette longévité dans la fidélité, ce n’est pas rien ! Longtemps, ce sont des acteurs de la lutte clandestine qui ont pris la parole. Le temps faisant son œuvre, les historiens ont pris le relais. Toutefois, beaucoup de celles et de ceux qui sont ici présents aujourd’hui n’ont nul besoin que je retrace l’itinéraire de François Verdier, Forain dans la Résistance. Vous êtes ici précisément parce que vous savez qui était cet homme. Je conseille en tout cas vivement la lecture du beau livre d’Elérika Leroy qui restitue François Verdier, l’honnête homme, le résistant, l’unificateur.

Comment parler de lui en janvier 2024 si loin de janvier 1944 ? Peut-être d’abord en relevant que notre époque incertaine a été précédée de temps bien plus rudes dans lesquels nos devanciers se sont montrés capables de surmonter des situations qui semblaient désespérées. Ensuite, en restituant à François Verdier sa pleine dimension humaine qui souligne ce que son comportement eut d’héroïque.

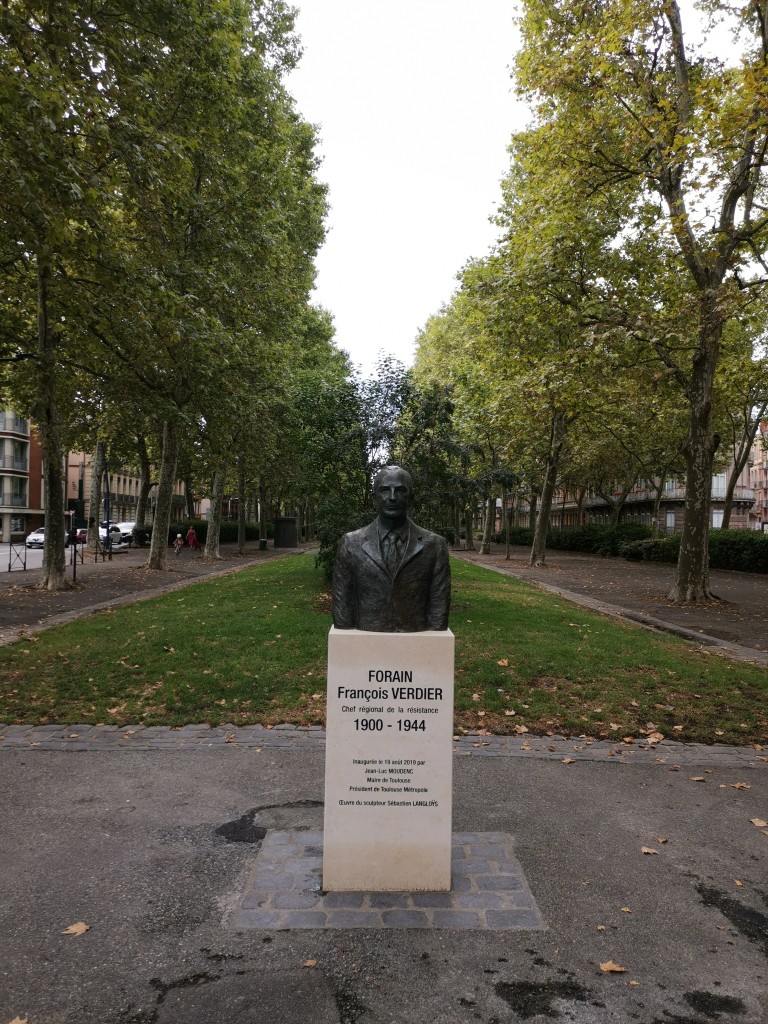

Né avec le siècle en Ariège dans une famille modeste, François Verdier avait connu jusqu’en 1940 une existence pleine et réussie. Entrepreneur prospère, membre de la SFIO et de la Loge « Les Cœurs Réunis » à l’Orient de Toulouse, secrétaire fédéral de la Ligue des droits de l’homme, il était père de deux enfants, Jacques et Françoise. Ce juge au tribunal de commerce présentait tous les attributs d’un notable en vue dans le paysage toulousain. Il avait beaucoup à perdre – alors qu’il était jeune encore – s’il prenait le parti de « faire quelque chose » comme on disait dans les premiers temps de ce que nous appelons la Résistance.

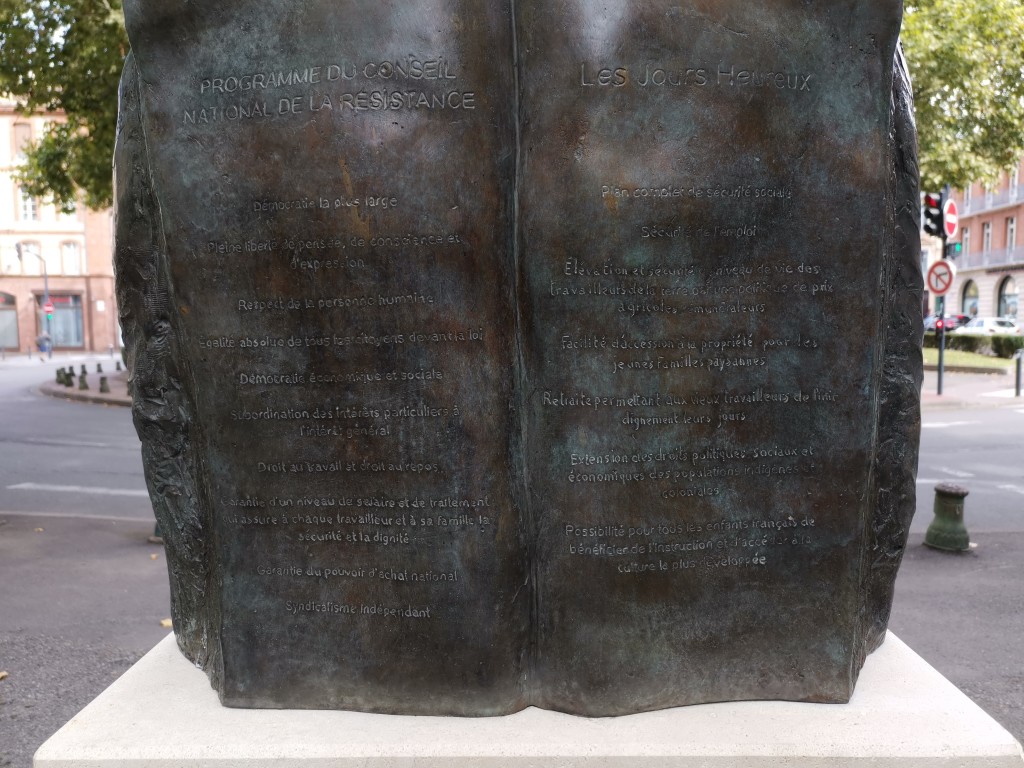

Or, François Verdier s’est lancé immédiatement dans la lutte. Il a été des noyaux d’une résistance balbutiante qui ont vu le jour très tôt alors même que la popularité de Pétain était forte pour ne rien dire du fait que la police, la justice et l’information étaient à sa botte. Il fallait alors du courage et des valeurs chevillées au corps pour désobéir au nouveau régime. À Toulouse, où de solides noyaux antifascistes soudés par l’aide à la République espagnole avant-guerre coexistaient avec des réfugiés et des étrangers désireux d’agir, la lutte clandestine s’organisa progressivement.

François Verdier, quant à lui, gravita dans la nébuleuse de deux groupes dont la dénomination en dit long sur les valeurs de leurs membres : Vérité d’une part, Liberté, Égalité, Fraternité d’autre part.

Avec une poignée d’autres comme Achille Teste ou Armand Ducap (dont je cite les noms parce qu’ils ont pris la parole ici même), François Verdier s’est évertué à créer de toutes pièces la possibilité d’une action contre un État autoritaire qui foulait aux pieds les valeurs de la République.

Fin 1941-début 1942, la rencontre avec le mouvement Libération qui commençait à essaimer en zone sud fut décisive. Liberté, Égalité, Fraternité diffusait déjà la feuille clandestine Libération dont les accents nettement républicains lui avaient tout de suite plu. Se fondre dans Libération, c’était le moyen pour le groupe toulousain d’élargir son action en bénéficiant d’un soutien de poids.

Le colonel Bonneau fut jusqu’en novembre 1942 le chef de cette région baptisée « Rose » par Libération. Pierre Hervé le remplaça avant de regagner Lyon en avril 1943 pour devenir secrétaire général des Mouvements Unis de Résistance, les M.U.R. Les trois principaux mouvements de résistance non communiste de zone sud (Combat, Franc-Tireur et Libération) avaient, en effet, fusionné fin janvier 1943. Il fallait installer dans chaque région un directoire des MUR ce qui n’était pas une mince affaire. Jacques Dhont issu de Combat fut désigné chef régional des M.U.R. pour la région R 4 (nouvelle dénomination de l’ancienne région Rose). La greffe ne prit pas et, en juin 1943, François Verdier, Forain, le remplaça.

Sans entrer dans le détail, ces changements successifs révèlent les tensions qui secouaient la résistance dans la région toulousaine. Ces tensions s’expliquaient par le fait qu’il fallait au jour le jour prendre des décisions graves sans être en mesure d’en discuter calmement au grand jour. C’est ici que François Verdier joua un rôle déterminant. Pour être reconnu chef régional des MUR, pour unifier vraiment la Résistance, il fallait une antériorité, une autorité et une légitimité incontestables. Or, François Verdier apparut le mieux placé pour fédérer les énergies qui se déployaient à Toulouse, en Haute-Garonne et dans les autres départements de la région. Il démontra sa capacité à agréger des syndicalistes, des socialistes, des chrétiens, des francs-maçons. Le Mouvement s’enracina ainsi profondément dans le terreau toulousain. Il y gagna une représentativité et une forte influence. D’autant qu’un groupe actif organisé sous l’autorité de Jean-Pierre Vernant vint s’adjoindre au noyau toulousain.

François Verdier incarnait la Résistance ancrée dans un territoire avec toutes les solidarités et capacités d’action que cela impliquait. Il n’a pas été seul de son espèce. Dans les Hautes-Pyrénées, André Fourcade présentait un profil analogue. Marié, père de deux enfants, il était à 34 ans, en 1939, technicien à l’usine Hispano-Suiza de Tarbes. Il était par ailleurs secrétaire fédéral de la S.F.I.O. et secrétaire général de l’Union départementale des syndicats des Hautes-Pyrénées. Chef de Libération, puis des MUR pour les Hautes-Pyrénées, il devint (sous le pseudonyme de Vergnaud) chef régional des MUR à Limoges fin mai 1943 en remplacement d’Armand Dutreix. Arrêté le 2 juin 1944 par les Allemands dans le train Toulouse-Limoges, interné à la prison Saint-Michel, André Fourcade fut longuement torturé avant d’être fusillé et brûlé dans la forêt de Buzet-sur-Tarn le 17 août 1944. Désigné comme commissaire régional de la République à Limoges en décembre 1943, il fut donc, comme François Verdier, assassiné avant d’avoir pu entrer en fonction. André Fourcade et François Verdier, ces deux commissaires régionaux de la République issus des rangs de la région Rose de Libération, s’inscrivaient dans le droit fil de la plus pure tradition politique de gauche du midi toulousain.

J’ai mentionné le nom de Dutreix. Il était le chef régional de Libération de la région Émaux, c’est-à-dire la région R5. Né en 1899, Armand Dutreix, pseudonyme Verneuil, marié, père de deux enfants, avait une petite entreprise d’électricité. Militant socialiste éprouvé, il était de surcroît membre de la loge maçonnique du Grand Orient de France de Limoges : « Les Artistes Réunis ». Il fut l’unique chef régional du Mouvement jusqu’à son arrestation, le 17 avril 1943 à son domicile. Il fut fusillé au Mont Valérien le 2 octobre 1943.

François Verdier, André Fourcade, Armand Dutreix, tous trois pionniers de la Résistance, tous trois arrêtés, mutiques sous la torture et assassinés, avaient des responsabilités qui auraient pu les dissuader de s’engager dans un combat qu’ils savaient périlleux. Mais ils avaient aussi de fortes convictions, attestées par les engagements politiques, syndicaux ou maçonniques qu’ils avaient contractés. Leur solide implantation régionale, leur aptitude à jeter des passerelles entre des milieux différents qui ne se parlaient pas volontiers, entre des courants idéologiques concurrents, voire opposés, tout cela a été décisif dans l’éclosion d’une Résistance puissante. Les risques qu’ils ont pris étaient décuplés du fait qu’ils n’étaient pas des clandestins à part entière. Ils menaient une vie publique et avaient pignon sur rue tout en étant au centre de la toile d’araignée clandestine. Ils étaient de ce fait particulièrement exposés et le savaient parfaitement. Il n’est que de lire Jean Cassou qui, dans La mémoire courte en 1953, évoquait ses morts à lui, ceux qui l’accompagnaient, et parmi ces êtres chers « François Verdier, dit Forain, chef régional de Toulouse, qui dans sa belle villa, au milieu de ses livres et de ses œuvres d’art, disait plaisamment qu’il pourrait bien rester tranquille, la vie était assez belle pour lui sans besoin d’aller chercher toutes ces histoires… »

Comme ses camarades, François Verdier a laissé sa vie dans ce combat après avoir enduré des souffrances inimaginables. Ce qui pose une question que Jean Paulhan, dissimulé sous le pseudonyme de Juste, abordait dans le numéro 3 des Cahiers de la Libération, revue de prestige de Libération-Sud, en février 1944, au lendemain même de l’assassinat de François Verdier. Cette interrogation taraudait les résistants et constitue pour celles et ceux qui sont ici aujourd’hui une sorte d’énigme en même temps qu’une source de vive admiration. Comment, quand on aspire passionnément à vivre, peut-on mettre sa vie en jeu en connaissance de cause au nom de valeurs qu’on chérit ? Évoquant « la douleur d’un temps où nous apprenons chaque mois la mort de quelque ami », Paulhan répondait en ces termes : « L’un tenait le maquis, on a retrouvé son corps, dans un champ, déjà gonflé. Un autre faisait des tracts, un autre encore transmettait des notes : ils ont été troués de balles, quand ils chantaient. D’autres ont souffert, avant la mort, des tortures qui passent en horreur les souffrances du cancéreux et du tétanique.

Et je sais qu’il y en a qui disent : ils sont morts pour peu de chose. Un simple renseignement (pas toujours très précis) ne valait pas ça, ni un tract, ni même un journal clandestin (parfois mal composé). À ceux-là il faut répondre :

C’est qu’ils étaient du côté de la vie. C’est qu’ils aimaient des choses aussi insignifiantes qu’une chanson, un claquement des doigts, un sourire. Tu peux serrer dans ta main une abeille jusqu’à ce qu’elle étouffe. Elle n’étouffera pas sans t’avoir piqué. C’est peu de chose, dis-tu. Oui, c’est peu de chose. Mais si elle ne te piquait pas, il y a longtemps qu’il n’y aurait plus d’abeilles.”

Je ne peux clore mon propos sans soulever une autre question qui nous intéresse, nous qui avons choisi ce jour de prendre le chemin de la forêt de Bouconne. Quelle est la raison d’être d’une commémoration comme celle qui a lieu ce 28 janvier 2024 ? D’aucuns doutent de l’utilité de telles cérémonies. Ce n’est pas mon cas parce que je fais miens ces mots de Vladimir Jankélévitch :

« Si nous cessions d’y penser, ils seraient définitivement anéantis et nous achèverions de les exterminer. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité. »

Discours de Florence Aubenas, Journaliste Grand reporter et écrivaine

Vidéo de l’allocution de Florence Aubenas

Chers Amis,

Je dois vous dire d’abord mon émotion de prendre la parole devant vous et je mesure l’honneur qui m’est fait de le faire devant ce mémorial pour parler de François Verdier, sur le lieu même de son assassinat. Vous tous qui êtes ici, vous le connaissez sans doute bien que moi. Famille, amis vous savez son intimité, vous savez sa profondeur et vous avez su raconter l’homme à travers les années. Spécialistes et historiens, vous avez décrit le résistant, le franc-maçon. Vous avez parlé de son engagement et celui de son réseau, Libération-Sud. Dans la clandestinité, on écrivait peu, on effaçait toutes traces. Et comment pourrait-il en être autrement à ces heure-là où chaque mot pouvait signifier une condamnation à mort.

Grâce à vos soins à enquêter, à raconter cette vie, à raconter ces faits, cela revêt aujourd’hui une importance presque religieuse. Oui c’est grâce à vous que l’histoire et la mémoire nous reste 80 ans plus tard.

Je me souviens d’un reportage réalisé voilà quelques années dans un lycée de France, pour savoir quelles images gardaient les jeunes gens aujourd’hui des résistants d’hier. Tous ou presque ont fait le même portrait : qui étaient-ils ? l’image était à peu près celle de Che Guevara. C’étaient des jeunes gens romantiques, portant armes avec des t-shirt moulants, et ce type de figure. Aucun ne voulait croire par exemple que Jean Moulin avait pu être préfet. Sachant que je serai aujourd’hui parmi vous, j’ai voulu faire à peu près le même sondage et je suis allée dans un lycée. J’ai parlé de François Verdier. Là encore, cette semaine, j’ai obtenu les mêmes réponses et les mêmes images. Rarement on m’a dit, en découvrant le visage de François Verdier sur une photo, c’était lui le résistant ? oui c’était lui. Les résistants de la première heure ne faisaient ni politique ni exercice de style. Ils pouvaient diriger une entreprise de machines agricoles, siéger dans un tribunal de commerce, porter cravate et légère calvitie plutôt que treillis et béret. Car c’est peut-être cela le mystère d’un engagement qui nous sidère aujourd’hui, tant de décennies plus tard. De quelle pâte humaine étaient-ils faits ceux-là qui ont tout abandonné pour s’engager au moment où un pays entier s’effondrait ? Quelle foi fallait-il avoir pour y croire, pour penser que la Résistance allait gagner alors que tout semblait prédire le contraire. De même, quelles forces les portaient pour être convaincus que la défaite et l’humiliation générale ne dureraient pas toujours. Pensaient-ils aussi, comme ma grand-mère qui habitait tout près d’ici dans un village à trente kilomètres de Toulouse, que le nom du général De Gaulle qui les appelait à résister et à continuer la guerre, ne pouvait être qu’un pseudonyme. C’était trop beau pour être vrai. Se sont-ils eux-mêmes poser ces questions ?

Je voudrai ici rendre un hommage tout particulier à Jeanne Verdier et pas simplement parce qu’elle était une des dernières destinataires, avec toute sa famille, des derniers mots de son mari, retrouvés dans ses poches et écrits, nous l’avons appris par Elérika Leroy, sur les papiers qu’ils avaient pu trouver en sortant des salles de torture, sur un morceau d’enveloppe, sur du papier à cigarette, sur du papier toilette. Il s’adressait à sa famille tout ce qu’il avait pu trouver en sortant de là. Jeanne Verdier née Lafforgue, institutrice, n’était pas seulement l’épouse à qui l’on écrit. Elle-même était résistante dans le réseau Gallia, agent de renseignement. Arrêtée quelques jours après son mari, elle a été déportée dans un camp pour femmes à Ravensbrück. Libérée en 1945, elle fut élue maire et a dirigé la Fédération des déportés. Qu’elle soit saluée ici, femme de l’ombre, sortant de l’ombre.

Il me faut aussi parler de vous, vous qui êtes ici, sans autre lien avec François Verdier que votre seule conviction qu’il n’est de meilleur endroit, ce dimanche matin, que de vous rassembler ici pour parler de lui. C’est le seul moment où devant cette stèle, modeste et immense, dans une forêt de France, nous commémorons la Résistance. Votre présence ici, renouvelée d’année en année, de génération en génération, comme un témoin qu’on se passe, en a fait un endroit unique, loin de ce petit rassemblement du lendemain de la Libération de Toulouse où quelques amis sortant d’un café et allant visser une plaque célébrant François Verdier à la place du maréchal Pétain. Ici notre engagement est là essentiel comme il l’était hier. Et en vous regardant l’un après l’autre, l’une après l’autre, je vois dans chacun de vous le visage vivant de François et Jeanne Verdier. Merci à vous de m’avoir conviée dans votre chaîne humaine en ces temps où la paix en Europe paraît à nouveau si fragile.

Je me tourne ici vers un monument qui n’est pas un monument aux morts mais celui des vivants. Merci à vous tous.

Interprétation de l’Affiche Rouge par Sarah Lugassy

Vidéo de Sarah Lugassy chantant en forêt

Les élèves ont clôturé la cérémonie en accompagnant les représentants officiels déposer les gerbes au pied du monument honorant François Verdier. A chaque fois, ils ont laissé un carnet et une fleur en mémoire du petit journal carcéral qui fut retrouvé sur le corps de François Verdier le 27 janvier 1944.

Sans les amis de François Verdier, en particulier Pierre Dumas et Claudius Dupont, nul n’aurait su que Forain avait sacrifié sa vie pour préparer ce qui se réalisait en ce mois

Sans les amis de François Verdier, en particulier Pierre Dumas et Claudius Dupont, nul n’aurait su que Forain avait sacrifié sa vie pour préparer ce qui se réalisait en ce mois

Mon identité

Mon identité

Ils m’ont torturé

Ils m’ont torturé Ils m’ont traîné

Ils m’ont traîné Ils ont tenté

Ils ont tenté Histoire remémorée

Histoire remémorée